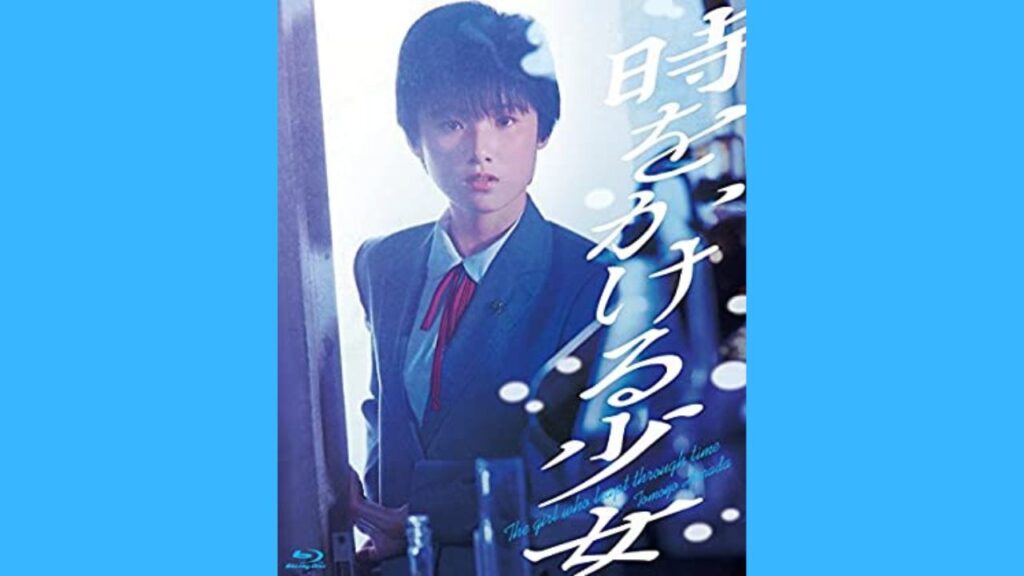

日本公開

1983年7月16日

制作国

日本

原作

筒井康隆

監督

大林宣彦

脚本

剣持亘

制作

角川春樹

山田順彦

大林恭子

キャスト

芳山和子

-原田知世

深町一夫

-高柳良一

堀川吾郎

-尾美としのり

立花尚子

-根岸季衣

福島利男

-岸部一徳

神谷真理子

-津田ゆかり

堀川貞子

-きたむらあきこ

紀子

-入江若菜

たつ

-入江たか子

深町正治

-上原謙

芳山哲夫

-内藤誠

あらすじ

夜の雪山のシーンから始まります。高校のスキー教室で一年生の芳山和子と幼なじみで同級生の堀川吾郎が話していると、やはり幼なじみで同級生の深町一夫が現れます。場面が変わり新学期になりました。4月16日土曜日、和子は掃除当番で理科教室を掃除しています。一緒にいた吾郎と一夫を先に帰らせ一人で後片付けをやっていると教室の隣の実験室から物音が聞こえます。和子が部屋に入り誰がいるのか探していると棚からフラスコが落ち白い煙が漂います。それを吸ってしまい気を失った和子は吾郎と一夫に保健室に運ばれ、目を覚ました和子がフラスコが倒れ、湯気が漂い、いい臭いがし、近づくと体がふわっとなったと話しました。二人の先生と吾郎、一夫も部屋を調べますが、その様な形跡は見つかりません。和子、吾郎、一夫の3人で下校し吾郎と別れ歩いていき一夫の家の前で一夫のお爺さん、お婆さんに呼びとめられ寄っていくことに。そこにはお爺さんの趣味で栽培しているラベンダーがありました。花を見るのは始めてですが嗅いでみると、やはり実験室に漂っていたあの匂いでした。月曜日18日になり登校しました。その夜、地震が起きたり、吾郎の、家で出火があったり屋根瓦が落ちたりし、寝て目覚めると同じ事が繰り返され、ずっと18日のままです。色々な疑問を感じ一夫に会おうと探して一夫のお爺さんの温室に入ります。そこでまたラベンダーに近づき、匂いを嗅いでみました。すると和子は一夫が植物を収集している海岸にテレポーテーションしました。そこで一夫に真相を知りたいと訴え、「強く念じるんだ あの日のあの場所を」「土曜日の実験室」和子はテレポーテーションとタイムリープをし、物音がする前の実験室に現れました。そこにいたのは一夫でした。そこで一夫は自分は2660年の薬学博士でスキー教室の夜からタイムリープし緑がほとんど絶滅した世界からラベンダーの成分を求めてやってきた事、関わり合いのある相手には脳波を送り都合の良い記憶を持つ様にしていた事を話した。さらにルールをおかし、全てを喋ってしまった為、未来に帰らなくてはならず、その際にこの世界で関わった全ての人間の記憶も消し自らの記憶さえも消さなければいけないと告げます。「また 会えるのね 私達」と言う和子に「会えるよ でも 君には僕だと分からない 全く別の人間として 僕にも君を見つける事はできない」「わかるわ 私には」一夫が薬品を嗅がせ「さよなら」と最後の言葉を告げると「さよなら 忘れない さよなら」と和子は気を失い崩れ落ちた。時は流れ1994年4月16日土曜日、11年経ちました。勤務先の廊下で青年に道を尋ねられます。一夫ですが、お互いに気づきません。教えるとお礼を言い長い廊下を歩いて行く後ろ姿をしばらく見送った和子は振り向き反対方向に歩いていきました。

ネタバレ感想

広島県尾道市の街並みは行った事はないけど、どこか懐かしく感じます。

今回、改めて観て演出が独特で凝っているなと感じました。色々な技法がタイムリープやテレポーテーションのシーンだけでなく使われています。一夫が脳波を送り相手の記憶をすり替えている感じを表現しているのでしょうか。

特殊な技法以外でも上手いなと感じたのは一夫が和子の前に現れるシーンや一夫の祖父母が和子を呼び止めるシーンで脳波を送られ、始めてなのに昔から知っている様になっているので普通に撮っているのに少し違和感を感じるところです。

和子役の原田知世と一夫役の高柳良一だけがセリフが棒読みで他の役者は普通に演技しています。これはタイムリープする二人と何も分からない人々の違いをわざと出しているのでしょうか。

エンディングで原田知世のミュージック・ビデオの様に「時をかける少女」を歌い出すところがいいです。切ないメロディと本編とは違う笑顔がなんともいえません。

松任谷由美作詞作曲、この映画の音楽は夫の松任谷正隆が担当しました。

まとめ

原田知世は初の映画出演で第7回日本アカデミー賞新人俳優賞を受賞しました。

大林宣彦監督の尾道三部作の第二作目となります。

冒頭のスキー場は上越国際スキー場でロケをしました。

撮影中、一夫役の高柳良一にはボイストレーナーをつけて味のある僕読みをあえてさせたという話です。

断崖絶壁で植物採集をするシーンは合成ではなく実写で、打ち寄せる波だけ合成しています。ロケは広島県竹原市黒滝山で行われました。この時、高柳良一が足を踏み変えた直後、それまで立っていた足場の岩が砕け落ちるハプニングがあったそうです。高柳は「もう俳優なんてやってられない平凡なサラリーマンになって、休みの日には妻と子共を連れて焼肉屋に行く様な生活をするんだ」と叫びその通り俳優を辞めたそうです。大林監督はその言葉を「天国に一番近い島」で小林稔侍の台詞に使いました。

冒頭の「ひとが現実よりも理想の愛を知った時、それはひとにとって、幸福なのだろうか?不幸なのだろうか?」という言葉は大林監督オリジナルです。「桃栗三年柿八年」の歌は大林監督が作曲しました。

それではこの辺で

最後までご覧いただき ありがとうございます。